Questo report presenta un’analisi scientifica e normativa della contaminazione da sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) nelle risorse idriche italiane. Si esamina la natura chimica di questi “inquinanti eterni”, la loro diffusione capillare nelle acque potabili di rete e in quelle imbottigliate, e i gravi rischi per la salute umana documentati dalla comunità scientifica internazionale, inclusa la classificazione di cancerogenicità da parte dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC).

Attraverso un’analisi dettagliata della situazione nazionale e un focus sulla Regione Lazio, il documento valuta l’adeguatezza della risposta normativa attuale, esplora le soluzioni tecnologiche per la mitigazione e formula raccomandazioni strategiche per legislatori, enti di controllo e cittadini.

- Introduzione ai PFAS: I “Forever Chemicals” e la Loro Pervasività

- Impatti sulla Salute Umana: La Valutazione del Rischio Scientifico

- La Contaminazione delle Acque Potabili in Italia: Un Quadro Nazionale

- Focus Regionale: La Situazione della Contaminazione da PFAS nel Lazio

- L’Acqua in Bottiglia Sotto Esame: Un’Alternativa Sicura?

- Quadro Normativo e Soluzioni Tecnologiche

- Conclusioni e Raccomandazioni Strategiche

Il quadro che emerge è quello di un’emergenza ambientale e sanitaria che richiede un’azione immediata e coordinata, poiché le evidenze dimostrano una contaminazione sistemica che va oltre i noti poli industriali, interessando l’intero territorio nazionale e mettendo in discussione la sicurezza di una risorsa primaria come l’acqua.

Introduzione ai PFAS: I “Forever Chemicals” e la Loro Pervasività

1.1. Definizione Chimica e Proprietà: Perché i PFAS sono così persistenti

Le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) costituiscono un vasto gruppo di composti chimici di sintesi, che secondo le stime dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche (ECHA) comprende oltre 10.000 molecole diverse. La loro caratteristica distintiva risiede nella struttura chimica, basata su legami carbonio-fluoro (C−F) che sono tra i più forti e stabili della chimica organica. Questa eccezionale stabilità conferisce loro proprietà uniche di resistenza termica e chimica, rendendoli refrattari ai naturali processi di degradazione ambientale come la fotolisi, l’idrolisi e la decomposizione microbica (sia aerobica che anaerobica). È proprio questa caratteristica a renderli estremamente persistenti nell’ambiente, guadagnandosi il soprannome di “forever chemicals” o “inquinanti eterni”.

Dal punto di vista chimico, i PFAS si distinguono in composti a catena lunga, come l’acido perfluoroottanoico (PFOA) e l’acido perfluorottansolfonico (PFOS), e composti a catena corta, come l’acido perfluorobutanoico (PFBA), l’acido perfluorobutansolfonico (PFBS) e l’acido trifluoroacetico (TFA). Sebbene i composti a catena corta siano stati introdotti dall’industria come alternative apparentemente meno bioaccumulabili, essi dimostrano una maggiore mobilità negli ambienti acquatici, facilitandone la dispersione nelle falde freatiche e rendendoli altrettanto problematici per la contaminazione delle risorse idriche.

1.2. Un’eredità Industriale: Dagli anni ’50 a oggi, usi e applicazioni

L’utilizzo industriale dei PFAS ha avuto inizio negli anni ’50 del secolo scorso, quando le loro straordinarie proprietà di resistenza all’acqua, ai grassi e alle macchie (idro- e oleorepellenza) li hanno resi componenti ideali per una vasta gamma di prodotti commerciali e industriali. La loro pervasività nella società moderna è testimoniata da un elenco di applicazioni estremamente eterogeneo:

- Prodotti per la cucina: Rivestimenti antiaderenti per pentole e padelle (es. Teflon) e trattamenti per la carta da forno.

- Imballaggi alimentari: Contenitori per fast food, cartoni per la pizza e sacchetti per popcorn da microonde, trattati per impedire la fuoriuscita di grassi.

- Settore tessile: Trattamenti impermeabilizzanti e antimacchia per abbigliamento tecnico e da esterno (es. Gore-Tex), tappeti, moquette e spray per tessuti.

- Applicazioni industriali e di sicurezza: Schiume antincendio (in particolare le schiume AFFF, Aqueous Film-Forming Foam), pitture, vernici, scioline per sci, componenti per l’industria elettronica e dispositivi medici.

- Prodotti per la cura della persona: Alcuni cosmetici, come creme, fondotinta e mascara, per migliorarne la resistenza all’acqua e la spalmabilità, e filo interdentale cerato.

- Agricoltura: Utilizzati come principi attivi o coadiuvanti in alcuni pesticidi e prodotti fitosanitari per migliorarne l’efficacia e la distribuzione sulle colture.

Questa enorme varietà di applicazioni ha fatto sì che le fonti di contaminazione non siano limitate ai grandi poli industriali chimici, ma siano diffuse e integrate nella nostra vita quotidiana. L’uso di prodotti di consumo come cosmetici, spray impermeabilizzanti e, soprattutto, pesticidi, costituisce una forma di inquinamento diffuso, non puntiforme, molto più difficile da tracciare e regolamentare rispetto a un singolo scarico industriale. Questo rende le strategie di contenimento basate unicamente sul controllo delle emissioni industriali intrinsecamente insufficienti ad affrontare la totalità del problema.

1.3. Meccanismi di Contaminazione Ambientale: Il ciclo di dispersione e bioaccumulo

La combinazione tra l’ampio utilizzo e l’estrema persistenza ha portato a una contaminazione ambientale da PFAS su scala globale. Le principali vie attraverso cui questi composti vengono rilasciati nell’ambiente includono gli scarichi industriali, l’utilizzo di schiume antincendio in aeroporti e aree di addestramento, il dilavamento da discariche e siti contaminati, la deposizione atmosferica e l’applicazione diretta sui terreni agricoli tramite pesticidi.

Una volta dispersi, la loro elevata solubilità e mobilità in acqua ne facilita la migrazione attraverso il suolo fino a raggiungere le falde acquifere sotterranee e i corpi idrici superficiali, contaminando così le fonti di acqua potabile. Il problema è aggravato dai fenomeni di bioaccumulo, ovvero la tendenza dei PFAS ad accumularsi nei tessuti degli organismi viventi, e di biomagnificazione, che descrive l’aumento progressivo della loro concentrazione man mano che si sale lungo la catena alimentare. Attraverso acqua, suolo e vegetazione contaminati, i PFAS entrano negli animali e, infine, raggiungono l’uomo, che si trova al vertice della piramide alimentare.

L’identificazione dei pesticidi come una delle principali fonti di Acido Trifluoroacetico (TFA) è particolarmente allarmante. Questo dato stabilisce un nesso causale diretto tra le pratiche agricole convenzionali e la contaminazione ubiquitaria delle risorse idriche, comprese le acque minerali considerate “pure”. Ciò implica che una parte significativa della contaminazione “di fondo” non è solo un’eredità del passato industriale, ma un problema attivo e continuo, alimentato da pratiche correnti. Tale constatazione impone una revisione urgente delle politiche agricole e della regolamentazione dei prodotti fitosanitari.

Impatti sulla Salute Umana: La Valutazione del Rischio Scientifico

2.1. La Classificazione IARC: PFOA come Cancerogeno Certo e PFOS come Possibile Cancerogeno

Un punto di svolta nella valutazione del rischio sanitario associato ai PFAS è avvenuto nel dicembre 2023, quando l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), organo specializzato dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ha pubblicato la sua valutazione sulla cancerogenicità di due dei composti più noti di questa famiglia. Un gruppo di lavoro composto da 30 scienziati internazionali ha classificato l’acido perfluoroottanoico (PFOA) come “cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 1). Questa classificazione, la più alta possibile, si basa su “prove sufficienti” di cancro negli animali da esperimento e su “forte evidenza meccanicistica” negli esseri umani, come alterazioni epigenetiche e immunosoppressione. Sebbene le prove dirette di cancro nell’uomo siano state giudicate “limitate” (associate a tumori del rene e dei testicoli), l’insieme delle evidenze è stato ritenuto sufficiente per inserire il PFOA nella stessa categoria di rischio di agenti noti come l’amianto, il fumo di sigaretta e il benzene.

Contestualmente, l’acido perfluorottansolfonico (PFOS) è stato classificato come “possibile cancerogeno per l’uomo” (Gruppo 2B), sulla base di “forti prove meccanicistiche” che indicano la sua capacità di indurre processi biologici legati allo sviluppo del cancro. È fondamentale comprendere che, sebbene il rischio effettivo dipenda dalla dose e dalla durata dell’esposizione, per i cancerogeni di Gruppo 1 non esiste una soglia di sicurezza al di sotto della quale il rischio sia nullo. Questa valutazione scientifica crea una profonda discrepanza con gli approcci normativi che fissano limiti di “tolleranza” per queste sostanze nell’acqua potabile. Se una sostanza è un cancerogeno accertato, qualsiasi livello di esposizione diverso da zero comporta un rischio teorico, mettendo in discussione la logica di accettare la sua presenza nell’acqua destinata al consumo umano, come avviene con gli attuali limiti europei, anziché perseguire un obiettivo di “zero tecnico” come tentato negli Stati Uniti.

2.2. Oltre il Cancro: Analisi degli effetti sistemici

I rischi per la salute legati all’esposizione ai PFAS non si limitano al cancro. Una vasta letteratura scientifica, riconosciuta da enti regolatori come l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), documenta una serie di effetti avversi sistemici. Questi composti possono interferire con numerosi processi biologici, agendo a basse dosi e con effetti che si manifestano nel lungo periodo.

Tra i principali effetti documentati vi sono:

- Disfunzioni endocrine e ormonali: I PFAS sono noti interferenti endocrini. Possono alterare la funzione della tiroide, interferire con gli ormoni sessuali e compromettere la fertilità sia maschile che femminile. Studi specifici hanno correlato il PFOS a una riduzione dei livelli di testosterone negli uomini e il PFOA ad alterazioni del ciclo mestruale e della fertilità nelle donne.

- Effetti sul sistema immunitario: L’esposizione, anche prenatale, è associata a una depressione della funzione immunitaria. Ciò si manifesta con una ridotta capacità di combattere le infezioni e, in modo particolarmente preoccupante, con una ridotta risposta anticorpale alle vaccinazioni di routine, sia nei bambini che negli adulti.

- Aumento del colesterolo e rischio cardiovascolare: Numerosi studi epidemiologici hanno dimostrato una forte associazione tra i livelli di PFAS nel sangue e l’aumento delle concentrazioni di colesterolo totale e LDL (dislipidemia), un noto fattore di rischio per malattie cardiovascolari, obesità e ipertensione.

- Effetti sullo sviluppo e sulla riproduzione: I PFAS sono in grado di attraversare la barriera placentare, esponendo il feto durante le fasi più critiche dello sviluppo. L’esposizione prenatale è stata collegata a basso peso alla nascita, ritardi nello sviluppo, pubertà precoce e un aumentato rischio di pre-eclampsia (ipertensione in gravidanza).

La documentata capacità dei PFAS di deprimere il sistema immunitario e ridurre l’efficacia dei vaccini trasforma un problema di contaminazione chimica in una questione di sicurezza sanitaria collettiva. In un’epoca caratterizzata dalla necessità di una forte immunità di popolazione per fronteggiare minacce virali, la presenza diffusa di un inquinante ambientale in grado di compromettere l’immunità di gregge rappresenta una minaccia sistemica che va ben oltre gli effetti sul singolo individuo.

| Sistema/Organo Bersaglio | Effetto Sanitario Documentato | Forza dell’Evidenza Scientifica |

| Generale/Sistemico | Cancro (rene, testicoli per PFOA) | Sufficiente (PFOA Gruppo 1 IARC) |

| Sistema Immunitario | Ridotta risposta anticorpale ai vaccini | Sufficiente |

| Sistema Metabolico | Dislipidemia (aumento colesterolo) | Sufficiente |

| Sviluppo Fetale | Riduzione del peso alla nascita | Sufficiente |

| Sistema Riproduttivo | Aumento rischio di ipertensione in gravidanza | Limitata |

| Sistema Endocrino | Patologie tiroidee | Limitata |

| Fegato | Alterazioni degli enzimi epatici | Limitata |

| Sistema Riproduttivo | Aumento rischio tumore al seno e al testicolo | Limitata |

2.3. Vulnerabilità e Bioaccumulo: L’impatto a lungo termine

La pericolosità dei PFAS è amplificata dalla loro capacità di bioaccumularsi nel corpo umano. Una volta assorbiti, alcuni di questi composti, in particolare quelli a catena lunga, vengono eliminati molto lentamente, con tempi di dimezzamento nel sangue che possono superare i 5 anni. Ciò significa che anche un’esposizione a basse dosi, ma continua nel tempo, porta a un accumulo progressivo nell’organismo, e gli effetti di un’esposizione passata possono manifestarsi a distanza di anni.

Particolarmente vulnerabili sono le fasce più sensibili della popolazione. Le donne in gravidanza, i feti, i neonati e i bambini sono a rischio maggiore, poiché i processi di sviluppo sono estremamente sensibili all’interferenza chimica e gli effetti avversi possono verificarsi a dosi molto più basse rispetto a quelle che causano problemi negli adulti. L’esposizione durante la vita intrauterina e nella prima infanzia può avere conseguenze permanenti sulla salute futura dell’individuo.

La Contaminazione delle Acque Potabili in Italia: Un Quadro Nazionale

3.1. L’Indagine “Acque Senza Veleni”: Analisi dei risultati di Greenpeace

Tra il 2024 e il 2025, l’organizzazione ambientalista Greenpeace Italia ha condotto un’indagine su vasta scala, denominata “Acque Senza Veleni”, per mappare per la prima volta in modo indipendente la contaminazione da PFAS nelle acque potabili a livello nazionale. I risultati, basati sull’analisi di 260 campioni prelevati in 235 città, hanno rivelato un quadro allarmante e pervasivo.

La principale evidenza emersa è la scala della contaminazione: almeno una sostanza appartenente al gruppo dei PFAS è stata rilevata nel 79% dei campioni analizzati. Soltanto il 21% dei campioni è risultato completamente privo di queste sostanze, nei limiti di rilevabilità analitica.

Geograficamente, l’indagine ha dimostrato che il problema non è più circoscrivibile a poche aree industriali note. La contaminazione è stata riscontrata in tutte le regioni e province autonome italiane, con un minimo di tre campioni positivi per ciascuna regione (ad eccezione della Valle d’Aosta, dove entrambi i campioni analizzati sono risultati contaminati). Questo dato smentisce l’idea di un’Italia divisa tra zone sicure e zone a rischio, delineando invece uno scenario di contaminazione diffusa su tutto il territorio nazionale.

3.2. I Composti Prevalenti: PFOA, PFOS e l’emergente Acido Trifluoroacetico (TFA)

L’analisi dettagliata dei composti ha permesso di identificare le molecole più diffuse nelle acque potabili italiane:

- PFOA (Acido Perfluoroottanoico): Nonostante sia una sostanza classificata come cancerogena per l’uomo e vietata a livello globale da anni, il PFOA è risultato il PFAS più frequentemente rilevato, presente nel 47% dei campioni (121 su 260).

- PFOS (Acido Perfluorottansolfonico): Classificato come possibile cancerogeno, è stato trovato nel 22% dei campioni (58 su 260).

- TFA (Acido Trifluoroacetico): Questo composto a catena ultracorta, estremamente mobile e persistente, è emerso come un contaminante emergente di grande rilevanza, essendo stato rilevato nel 40% dei campioni (104 su 260). La sua presenza è particolarmente problematica in quanto i sistemi di potabilizzazione convenzionali non sono in grado di rimuoverlo efficacemente.

La notevole diffusione del PFOA, una sostanza la cui produzione e uso sono stati banditi, indica chiaramente che la contaminazione attuale non deriva solo da emissioni recenti, ma è anche il risultato di una pesante eredità di inquinamento storico. Le falde acquifere e i suoli, contaminati nel corso dei decenni, agiscono oggi come serbatoi a lungo termine, rilasciando lentamente questi composti e perpetuando l’esposizione della popolazione. Questo implica che la semplice cessazione delle attività inquinanti non è sufficiente a risolvere il problema, che richiederà invece complessi e costosi interventi di bonifica.

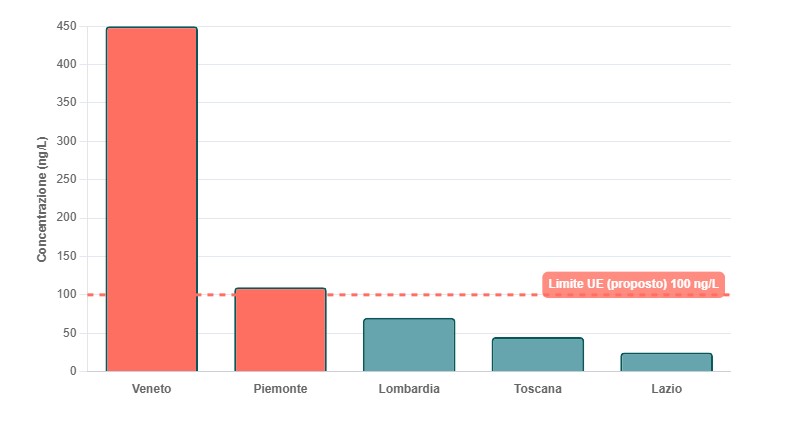

3.3. Analisi degli Hotspot Regionali

L’indagine di Greenpeace ha permesso di identificare le regioni con la più alta percentuale di campioni positivi, evidenziando situazioni particolarmente critiche in: Liguria (100% dei campioni positivi, 8 su 8), Trentino Alto Adige (100%, 4 su 4), Valle d’Aosta (100%, 2 su 2), Veneto (95%, 19 su 20), Emilia Romagna (95%, 18 su 19), Calabria (92%, 12 su 13), Piemonte (90%, 26 su 29), Sardegna (85%, 11 su 13), Marche (83%, 10 su 12) e Toscana (81%, 25 su 31).

Considerando il parametro “Somma di PFAS”, che entrerà in vigore nel 2026, le concentrazioni più elevate sono state riscontrate nelle città di Arezzo, Milano (in particolare nel prelievo di Via Padova) e Perugia. Questi dati si aggiungono ai casi già noti di contaminazione acuta, come quello legato all’azienda Miteni in Veneto, che ha interessato le province di Vicenza, Padova e Verona , e quello dello stabilimento Solvay (oggi Syensqo) a Spinetta Marengo, in Piemonte.

Il fatto che un’organizzazione non governativa abbia dovuto realizzare la “prima mappa nazionale” della contaminazione da PFAS nelle acque potabili evidenzia un grave deficit nel monitoraggio ambientale istituzionale. In un Paese con casi di inquinamento così gravi e noti da tempo, l’assenza di un programma di sorveglianza sistematico, trasparente e nazionale da parte delle autorità competenti ha creato un vuoto informativo che solleva seri interrogativi sulla priorità assegnata alla tutela della salute pubblica e sulla capacità delle istituzioni di gestire le crisi ambientali in modo proattivo.

Focus Regionale: La Situazione della Contaminazione da PFAS nel Lazio

4.1. Analisi dei Dati Disponibili

Anche la Regione Lazio, pur non essendo al centro di casi di contaminazione industriale massiccia come il Veneto o il Piemonte, mostra evidenze di una diffusa presenza di PFAS nelle sue acque. L’analisi dei dati disponibili, provenienti sia da monitoraggi istituzionali che da indagini indipendenti, conferma che la regione non è immune da questo problema.

I dati raccolti da Greenpeace, basati su monitoraggi ufficiali delle ARPA sui corpi idrici superficiali e sotterranei tra il 2019 e il 2022, indicano per il Lazio un tasso di positività ai PFAS superiore al 10% sul totale delle analisi effettuate. Questo posiziona il Lazio tra le regioni con una contaminazione significativa. L’indagine “Acque Senza Veleni” ha ulteriormente approfondito il quadro, analizzando campioni di acqua potabile in dieci centri abitati della regione, tra cui Ceccano, Cerveteri, Roma e Frosinone, e riscontrando tracce di PFAS in “molti” di essi. Sebbene i dettagli puntuali per ogni comune non siano stati completamente disaggregati nel report nazionale, l’organizzazione di un evento di presentazione specifico per Roma e il Lazio suggerisce la rilevanza dei dati raccolti a livello locale.

4.2. Mappatura delle Aree Critiche

Un’analisi più approfondita, basata su un briefing di Greenpeace che rielabora dati forniti dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA), permette di mappare alcune aree critiche nel territorio laziale dove la presenza di PFAS nei corsi d’acqua è stata accertata:

- PFOA: La presenza di questo composto cancerogeno è stata rilevata nel Comune di Roma, in un punto di campionamento situato nei pressi di Ponte Galeria.

- PFOS: Concentrazioni significative di questo possibile cancerogeno sono state misurate nel Rio Galeria, sempre in zona Ponte Galeria a Roma, con un valore di 0,05 µg/L, e nel Fosso Mascarello, nei pressi della Foce Verde (Latina), con un valore di 0,0417 µg/L.

- Altre rilevazioni significative sono state effettuate nel fiume Fiora, nel comune di Montalto di Castro (provincia di Viterbo).

Questi dati sono coerenti con studi precedenti, come quello del CNR che già indicava la presenza di stazioni di monitoraggio per i PFAS lungo il tratto urbano del fiume Tevere a Roma. L’analisi dei dati grezzi, quando disponibili, come il file DatiPFAS2022.xlsx di ARPA Lazio, potrebbe fornire ulteriori dettagli, anche se spesso queste informazioni non sono presentate in modo facilmente accessibile al pubblico sui portali istituzionali.

4.3. Valutazione del Rischio Locale e Necessità di Monitoraggio

La presenza di PFAS in aree geograficamente e funzionalmente diverse del Lazio — come il bacino del Tevere, aree a vocazione industriale e logistica come Ponte Galeria, e zone agricole come Montalto di Castro — suggerisce una molteplicità di fonti di contaminazione. Questo scenario, in una regione priva di un singolo, grande polo chimico responsabile, è emblematico della natura diffusa e subdola dell’inquinamento da PFAS. Le fonti sono probabilmente più piccole, numerose e diversificate (piccole industrie, discariche, aeroporti, aree di addestramento antincendio, pratiche agricole), rendendo l’identificazione e la bonifica un compito molto più complesso rispetto ai casi di inquinamento puntiforme.

La rilevazione di PFAS nel bacino del Tevere, in particolare, solleva preoccupazioni che vanno oltre la qualità dell’acqua potabile. Il Tevere è una risorsa idrica fondamentale per l’irrigazione agricola in vaste aree della regione. La presenza di questi composti persistenti nell’acqua di irrigazione può portare alla contaminazione dei suoli e al successivo assorbimento da parte delle colture, introducendo i “forever chemicals” direttamente nella catena alimentare locale. Questo crea un’ulteriore e significativa via di esposizione per la popolazione, che si somma a quella idropotabile, rendendo la valutazione del rischio complessivo più grave e complessa. Diventa quindi imperativo un monitoraggio sistematico, trasparente e capillare da parte di ARPA Lazio, con dati resi pubblici e facilmente consultabili, per mappare le fonti, valutare l’esposizione reale della popolazione e proteggere sia le risorse idriche che la filiera agroalimentare.

L’Acqua in Bottiglia Sotto Esame: Un’Alternativa Sicura?

5.1. Risultati delle Analisi su Marche Nazionali

La diffusa preoccupazione per la qualità dell’acqua di rubinetto spinge molti consumatori a scegliere l’acqua minerale in bottiglia, percepita come un’alternativa più pura e sicura. Tuttavia, recenti indagini indipendenti hanno messo in discussione questa percezione, rivelando la presenza di PFAS anche in alcune delle marche più note e vendute in Italia.

Due inchieste, condotte da Greenpeace e Altroconsumo nel 2025, sono giunte a conclusioni convergenti:

- Indagine Greenpeace (Ottobre 2025): Ha analizzato otto tra i marchi più diffusi (Ferrarelle, Levissima, Panna, Rocchetta, San Benedetto, San Pellegrino, Sant’Anna, Uliveto). I risultati hanno evidenziato la presenza di Acido Trifluoroacetico (TFA) in 6 marche su 8. Solo i campioni di Ferrarelle e San Benedetto sono risultati esenti da contaminanti. Le concentrazioni più elevate di TFA sono state riscontrate nell’acqua Panna (700 ng/L), Levissima (570 ng/L) e Sant’Anna (440 ng/L).

- Indagine Altroconsumo (Maggio 2025): Ha testato 21 marche di acqua minerale, confermando una presenza diffusa di TFA. L’associazione ha assegnato un giudizio insufficiente a sei marche a causa dell’eccessiva concentrazione di TFA o di altri contaminanti come l’arsenico. Le acque penalizzate per i livelli di TFA sono state: Panna, Esselunga Ulmeta, Maniva, Saguaro (Lidl) e Levissima. In questo test, le uniche acque risultate completamente esenti da TFA sono state Blues Sant’Antonio (Eurospin), Conad Valpura e San Benedetto Eco Green Benedicta.

| Marca di Acqua Minerale | Ente del Test | Esito del Test | Concentrazione TFA (ng/L) | Altre Note |

| Panna | Greenpeace | Presenza di TFA | 700 | Valore più elevato nel test |

| Altroconsumo | Bocciata per TFA | Elevata | – | |

| Levissima | Greenpeace | Presenza di TFA | 570 | – |

| Altroconsumo | Bocciata per TFA e Arsenico | Elevata | Presenza anche di arsenico | |

| Sant’Anna | Greenpeace | Presenza di TFA | 440 | – |

| Rocchetta | Greenpeace | Presenza di TFA | N.D. | – |

| San Pellegrino | Greenpeace | Presenza di TFA | N.D. | – |

| Uliveto | Greenpeace | Presenza di TFA | N.D. | – |

| Esselunga Ulmeta | Altroconsumo | Bocciata per TFA | Elevata | – |

| Maniva | Altroconsumo | Bocciata per TFA | Elevata | – |

| Saguaro (Lidl) | Altroconsumo | Bocciata per TFA | Elevata | – |

| Ferrarelle | Greenpeace | Assente | Non rilevato | – |

| San Benedetto | Greenpeace | Assente | Non rilevato | – |

| Altroconsumo | Promossa (esente da TFA) | Non rilevato | Versione Eco Green Benedicta | |

| Blues (Eurospin) | Altroconsumo | Promossa (esente da TFA) | Non rilevato | Migliore del Test |

| Conad Valpura | Altroconsumo | Promossa (esente da TFA) | Non rilevato | Miglior Acquisto |

5.2. Il Caso del TFA: Diffusione e Implicazioni

Il TFA è emerso come il principale contaminante nelle acque minerali. Questo composto a catena ultracorta è particolarmente problematico per la sua elevata persistenza e mobilità nell’ambiente. Le sue origini sono legate sia alla degradazione di altri PFAS a catena più lunga sia all’uso di specifici pesticidi fluorurati, che ne rappresentano una fonte diretta di immissione nell’ambiente.

Attualmente, esiste un vuoto normativo critico: non è stato stabilito un limite di legge specifico per il TFA nelle acque minerali, né a livello italiano né europeo. Nel suo test, Altroconsumo ha scelto di applicare per analogia il limite di 500 ng/L (0,50 µg/L) previsto per i “PFAS Totali” dalla direttiva sulle acque potabili, evidenziando come alcune acque minerali in commercio supererebbero già oggi questa soglia.

5.3. Deconstructing a Myth: Confronto tra Acqua di Rete e in Bottiglia

Questi risultati demoliscono il mito dell’acqua in bottiglia come garanzia assoluta di purezza. La contaminazione di fonti considerate protette, come quelle alpine da cui attingono marchi come Levissima e Sant’Anna, è la prova definitiva che i PFAS sono inquinanti globali, in grado di essere trasportati per via atmosferica su lunghe distanze e di contaminare, attraverso la “pioggia chimica”, anche gli ecosistemi più remoti e apparentemente incontaminati.

Mentre l’acqua di rete può essere contaminata da un’ampia varietà di PFAS (inclusi PFOA e PFOS), le analisi sulle acque minerali hanno finora rilevato prevalentemente TFA. Tuttavia, una differenza fondamentale risiede nella possibilità di trattamento: per legge, le acque minerali non possono subire trattamenti di depurazione che ne alterino la composizione originaria. Questo, che dovrebbe essere una garanzia di naturalità, si trasforma in una vulnerabilità critica in caso di contaminazione della sorgente. Al contrario, l’acqua di rete, sebbene potenzialmente contaminata, può e deve essere trattata dagli acquedotti per rimuovere gli inquinanti.

La scoperta di PFAS nelle acque in bottiglia crea un paradosso di mercato e di fiducia. I consumatori pagano un prezzo premium basandosi su una percezione di sicurezza che queste analisi dimostrano essere infondata. Questo non solo erode la fiducia verso specifici marchi, ma mette in discussione il valore aggiunto dell’intero settore, ponendo i cittadini di fronte a un dilemma: se né l’acqua del rubinetto né quella in bottiglia sono garantite come sicure, quali opzioni rimangono per un’idratazione priva di rischi?

Quadro Normativo e Soluzioni Tecnologiche

6.1. La Normativa Europea e Italiana: Analisi critica dei limiti

Il quadro normativo per la gestione dei PFAS nelle acque potabili è in una fase di cruciale evoluzione, ma presenta ancora significative criticità. La Direttiva Europea (UE) 2020/2184 ha introdotto per la prima volta a livello comunitario dei limiti armonizzati per i PFAS, che dovranno essere pienamente operativi entro il 12 gennaio 2026. I parametri chiave sono:

- “Somma di PFAS”: Un limite di 0,10 µg/L (pari a 100 nanogrammi per litro, ng/L) per la somma di 20 specifiche sostanze PFAS considerate prioritarie.

- “PFAS Totali”: Un limite più generico di 0,50 µg/L (500 ng/L) che mira a coprire tutti i PFAS presenti.

L’Italia ha recepito questa direttiva con il Decreto Legislativo 18/2023, e successivi aggiornamenti, che in alcuni casi ha introdotto limiti più stringenti rispetto alla normativa europea, come un limite di 0,02 µg/L (20 ng/L) per la somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS). Un decreto legge del marzo 2025 ha ulteriormente abbassato i limiti e introdotto restrizioni specifiche per il TFA.

Nonostante questi progressi, i limiti adottati sono considerati da gran parte della comunità scientifica, incluse l’EFSA e l’Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), come inadeguati a proteggere efficacemente la salute umana, in quanto superati dalle più recenti evidenze tossicologiche. Un confronto con le normative di altri Paesi evidenzia l’approccio meno cautelativo dell’UE e dell’Italia. La Danimarca, ad esempio, ha fissato un limite molto più restrittivo di 2 ng/L per la somma di 4 PFAS, mentre l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente degli Stati Uniti (EPA) ha stabilito limiti prossimi allo “zero tecnico” per PFOA e PFOS, riflettendo la valutazione che non esiste un livello di esposizione sicuro per queste sostanze cancerogene.

| Ente/Paese | Parametro | Limite di Legge (ng/L) | Note |

| UE (Dir. 2020/2184) | Somma di 20 PFAS | 100 | In vigore dal 2026 |

| PFAS Totali | 500 | In vigore dal 2026 | |

| Italia (D.Lgs. 18/2023) | Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 20 | Recepimento più stringente |

| Somma di 20 PFAS | 100 | Come da direttiva UE | |

| USA (EPA) | PFOA / PFOS (singoli) | 4 (“Zero Tecnico”) | Limite a livello di “Health Advisory” |

| Danimarca | Somma di 4 PFAS (PFOA, PFOS, PFNA, PFHxS) | 2 | Tra i più restrittivi al mondo |

| Regione Veneto | PFOA (Zona Rossa) | 40 | Delibera regionale pre-normativa UE |

| PFOS | 30 | Delibera regionale pre-normativa UE |

6.2. Tecnologie di Filtrazione e Bonifica

Di fronte alla contaminazione diffusa, la rimozione dei PFAS dall’acqua è diventata una sfida tecnologica cruciale, sia a livello di impianti di acquedotto che per l’uso domestico. Le principali tecnologie disponibili sono:

- Carbone Attivo Granulare (GAC): È la tecnologia più diffusa e consolidata, particolarmente efficace per adsorbire i PFAS a catena lunga come PFOA e PFOS. La sua efficacia può variare significativamente (dal 50% al 95%) in base alla qualità del carbone, al tempo di contatto e a una corretta e regolare manutenzione dei filtri.

- Osmosi Inversa (RO): Questo processo di filtrazione a membrana è in grado di rimuovere fino al 99% dei contaminanti, inclusi i PFAS a catena corta come il TFA. Tuttavia, presenta notevoli svantaggi: un elevato spreco di acqua (per ogni litro di acqua purificata se ne possono sprecare fino a quattro), la rimozione di tutti i sali minerali essenziali (rendendo l’acqua demineralizzata e potenzialmente acida) e costi di installazione e manutenzione più elevati.

- Resine a Scambio Ionico: Queste resine sintetiche offrono prestazioni molto elevate (80-95% e oltre) e possono essere progettate per essere più selettive verso i PFAS rispetto al carbone attivo, catturandoli in modo più efficiente.

- Tecnologie Innovative: La ricerca sta sviluppando nuove soluzioni, come le membrane filtranti all’ossido di grafene messe a punto dal CNR, che promettono di combinare alta efficacia, bassi costi e maggiore sostenibilità.

Esiste un “trilemma della governance dell’acqua” per il cittadino: l’acqua di rete è ampiamente contaminata ma può essere trattata a livello centralizzato o domestico; l’acqua in bottiglia è anch’essa contaminata ma non può essere trattata per legge; i sistemi di filtrazione domestica più efficaci presentano svantaggi ambientali, sanitari ed economici. Questa assenza di una “soluzione perfetta” per il consumatore finale dimostra che l’unica strategia veramente sostenibile non è la depurazione a valle, ma il blocco della contaminazione alla fonte.

6.3. Verso un Divieto Totale: La proposta di restrizione REACH

La consapevolezza che la gestione a valle della contaminazione è insufficiente ha portato a un’iniziativa normativa senza precedenti a livello europeo. Cinque stati membri (Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia) hanno presentato all’ECHA una proposta per una restrizione quasi totale sulla produzione, l’uso e l’immissione sul mercato di circa 10.000 sostanze PFAS, nell’ambito del regolamento REACH.

Questa proposta, se approvata, rappresenterebbe il più ampio divieto di una classe di sostanze chimiche mai attuato nell’UE e segnerebbe un cambiamento di paradigma fondamentale: dalla gestione del rischio alla prevenzione della contaminazione alla fonte. La proposta è attualmente oggetto di un intenso dibattito, con forti pressioni da parte di alcuni settori industriali che chiedono deroghe per usi ritenuti “essenziali”. L’esito di questo processo legislativo sarà un test cruciale per la reale volontà politica dell’Unione Europea di dare priorità alla salute pubblica e alla protezione ambientale, come sancito dal principio di precauzione e dagli obiettivi del Green Deal.

Conclusioni e Raccomandazioni Strategiche

7.1. Sintesi delle Evidenze: Un’emergenza sanitaria e ambientale

L’analisi condotta in questo report delinea un quadro inequivocabile: la contaminazione da PFAS non è un problema localizzato, ma un’emergenza sanitaria e ambientale di carattere sistemico e nazionale. Le evidenze scientifiche confermano la pericolosità di queste sostanze, con rischi che includono la cancerogenicità, l’interferenza endocrina e l’immunosoppressione. Le indagini sul campo dimostrano una loro presenza capillare sia nelle acque di rete che in quelle imbottigliate, sfatando il mito di fonti idriche sicure e incontaminate. Il quadro normativo attuale, seppur in evoluzione, appare in ritardo rispetto alle più recenti acquisizioni scientifiche e meno protettivo rispetto a quello di altre nazioni industrializzate. L’unica soluzione sostenibile a lungo termine risiede nella prevenzione dell’inquinamento alla fonte.

7.2. Raccomandazioni di Policy per il Legislatore

- Divieto di Produzione e Uso: È imperativo che il Parlamento italiano e le istituzioni europee accelerino l’iter per l’approvazione di una legge che vieti la produzione, l’importazione e l’uso di tutti i PFAS come classe di sostanze. Tale divieto dovrebbe essere allineato alla proposta di restrizione universale nell’ambito del regolamento REACH, limitando le deroghe solo a usi realmente essenziali per la società per i quali non esistano alternative, e comunque con una scadenza temporale definita.

- Adozione di Limiti più Restrittivi: I limiti di legge per i PFAS nelle acque destinate al consumo umano devono essere urgentemente rivisti al ribasso, allineandoli ai valori guida più cautelativi proposti dall’EFSA o già adottati da nazioni più virtuose come la Danimarca (2 ng/L). Per i composti classificati come cancerogeni certi (PFOA), l’obiettivo dovrebbe essere la non rilevabilità (“zero tecnico”).

- Applicazione del Principio “Chi Inquina Paga”: Le normative devono essere applicate con rigore per garantire che i costi della bonifica dei siti contaminati, del potenziamento degli impianti di potabilizzazione e della sorveglianza sanitaria ricadano sui soggetti responsabili dell’inquinamento, e non sulla collettività.

7.3. Raccomandazioni per Enti di Controllo e Sanità Pubblica

- Potenziamento del Monitoraggio: Le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) devono implementare e coordinare un programma di monitoraggio nazionale, capillare, sistematico e trasparente. I controlli devono riguardare non solo le acque potabili, ma anche i corpi idrici superficiali e sotterranei, i suoli, le emissioni industriali e la filiera agroalimentare. I dati raccolti devono essere resi pubblici in formati aperti e facilmente consultabili dai cittadini.

- Investimenti in Tecnologie di Trattamento: È necessario stanziare fondi pubblici per l’adeguamento tecnologico degli impianti di potabilizzazione nelle aree risultate contaminate o a rischio, dotandoli di sistemi di filtrazione avanzati come carboni attivi (GAC) o resine a scambio ionico.

- Sorveglianza Sanitaria: Nelle aree con contaminazione accertata, devono essere attivati programmi di biomonitoraggio sulla popolazione per misurare i livelli di PFAS nel sangue e studi epidemiologici per valutare l’impatto sulla salute. I cittadini esposti devono essere presi in carico dal Servizio Sanitario Nazionale con percorsi di sorveglianza specifici, sul modello di quanto avviato in Veneto.

7.4. Raccomandazioni per i Cittadini: Consumo consapevole e riduzione dell’esposizione

In attesa di un intervento istituzionale risolutivo, i cittadini possono adottare comportamenti per ridurre la propria esposizione e contribuire al cambiamento:

- Acqua: Informarsi sulla qualità dell’acqua fornita dal proprio acquedotto, consultando i dati del gestore idrico. Nelle aree con contaminazione nota o sospetta, valutare l’installazione di sistemi di filtrazione domestica certificati per la rimozione specifica dei PFAS.

- Cucina e Alimentazione: Sostituire le pentole e padelle con rivestimento antiaderente usurato con alternative in materiali inerti come acciaio inossidabile, ghisa o ceramica. Ridurre il consumo di cibi da asporto confezionati in contenitori trattati (es. cartoni della pizza, involucri per fast food) e privilegiare alimenti freschi e non processati.

- Prodotti di Consumo: Leggere attentamente le etichette di tessuti, abbigliamento, cosmetici e prodotti per la pulizia, evitando quelli che riportano tra gli ingredienti termini come “perfluoro-” o “polyfluoro-” e preferendo alternative certificate “PFAS-free”.

- Advocacy e Partecipazione: Sostenere le campagne di sensibilizzazione e le petizioni promosse da associazioni e comitati civici che chiedono una regolamentazione più severa e la messa al bando totale dei PFAS. La pressione dell’opinione pubblica è uno strumento fondamentale per accelerare l’azione politica.

Immagini in concessione da Deposit Photos